灯ろう流しとは

灯ろう流し(精霊流し)は、死者の魂を弔って灯ろう(灯籠/灯篭)やお盆のお供え物を海や川に流す、日本の行事です。一般的には、お盆の送り火として行われます。

送り火とは、お盆の最後に、ご先祖様が無事にあの世へ帰れるよう焚く炎のことです。

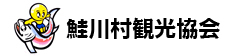

庭月観音灯ろう流しとは

庭月観音にも、古来より灯ろう流しの祖霊信仰があったとされています。しかし、廃仏希釈や戦争の混乱によって、衰退してしまいました。

昭和34年、先代住職である庭崎孝賢が、灯ろう流しの復興を決意します。復興当初は灯ろう50体程度のささやかな行事であったそうです。それ以降、庭月観音灯ろう流しは、法灯護持会、観音寺集落、御詠歌会、消防団、多くご信徒に支えられ、続いてきました。

最盛期である昭和60年頃には、灯ろう3,300体以上、参拝者6千人以上となり、東日本では仏式最大級と言われるようになりました。

その後、元号が平成となり人口減少と相まって、少しずつ参拝者数を減らしながらも、御信者様と地域の皆様の支えにより、継続してまいりました。

しかし、令和2年1月、新型コロナウイルスの発生により、全世界がコロナ禍となりました。

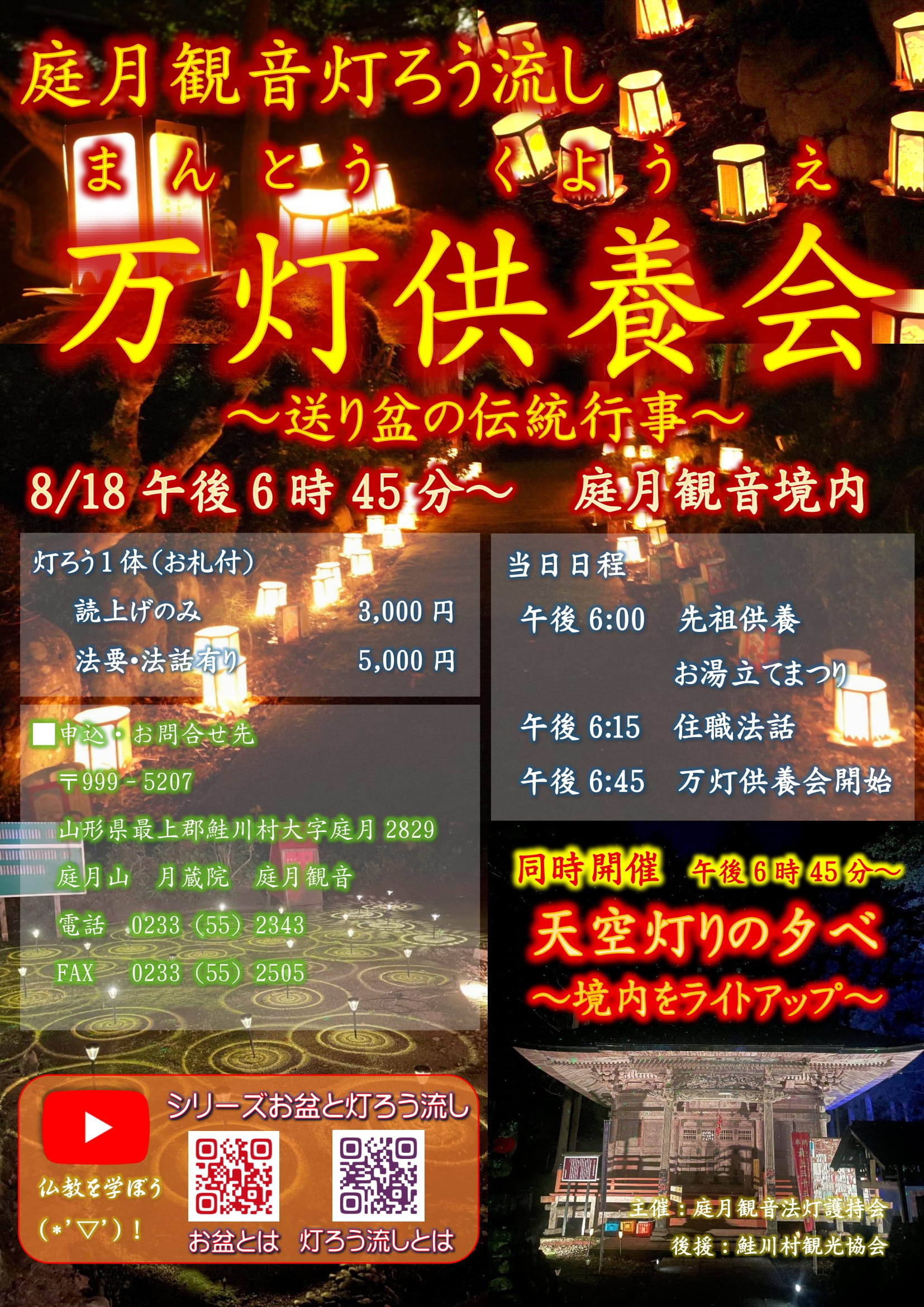

これにより、世界中で行動抑制が行われ、イベントや行事は、次々に自粛・中止に追い込まれました。そんな中、庭月観音灯ろう流しは、内容を縮小・変更し、「万灯供養会」として開催すこととなりました。

灯ろう流し万灯供養会とは

万灯供養会とは、元々は、1万もの灯明を灯し、神仏を供養する法会であり、744年に現在の東大寺において、初めて行われた歴史を持ちます。

その後、送り盆の行事とし、現在は東大寺の他に、大阪の四天王寺(してんのうじ)、京都の壬生寺(みぶでら)などで行われています。灯ろうを境内に飾り、先祖の霊を弔います。つまり「川に流さない灯ろう流し」なのです。

庭月観音でも令和2年度以降は、灯ろう流しを万灯供養会方式で、開催させて頂いております。

お盆から発展した、灯ろう流しという文化。この美しい「ともし火」を守ることは、ご先祖様の魂と日本の伝統を守ることです。庭月観音灯ろう流しは、コロナ禍などの苦難を乗り越え、これからも末永く続けてまいります。

そして、何より、地域の皆様の支えによって、庭月観音の歴史が続いてきたこと、深く感謝・厚く御礼申し上げます。

お盆とは

日本のお盆は、日本古来の祖霊信仰と仏教の盂蘭盆会が融合した、日本独自の貴重な文化です。そして、何より皆が実家に里帰りして、親族一同が集まる貴重な機会でもあります。

私たちは、忙しい日常のなか、何かきっかけが無ければ、実家に帰って、家族や親戚・友人に再会する機会を逸してしまうものです。お盆という文化と、ご先祖様との出会い、そしてあなたの信仰心が、人生において貴重な体験を生み出していると言えるでしょう。

日本の大切な文化、お盆、これからも末永く続くよう、祈りたいものです